被扶養者の認定基準とは?

被保険者の収入によって生活している家族は被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。

ただし健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、家族の範囲、収入等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。

健康保険の扶養家族の定義は扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者になることができません。

認定基準

被扶養者として認められる範囲

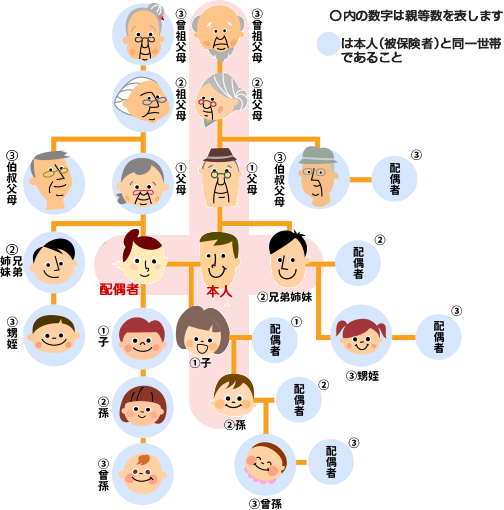

健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、原則として被保険者の三親等内の親族です。

また同居か別居(同一世帯に属しているかどうか)により条件が異なります。

同居・別居どちらでもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

同居であることが条件の人

上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

ここでの同居とは単に同じ住所に住んでいるという意味ではありません。

被保険者と住居および生計を共同にする同一世帯のことであり、同じ住所であっても生計が別の場合は別世帯として扱われます。

被扶養者の収入基準

収入とは、原則として継続的に生じる収入で「認定日以後1年間の見込み収入」に基づいて判定します。

状況に変化がない場合は前年の年収を基準とし、退職等で状況が変わった場合は変更後の見込みで判定します。

| 被扶養者の年齢 | 収入限度額 |

|---|---|

| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 年150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満 |

| 上記以外の60歳未満 | 年130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満 |

| 60歳以上または障害年金受給者 | 年180万円(月額150,000円/日額5,000円)未満 |

同居の場合

| 1) | 認定対象者の収入が年間の収入限度額未満で、かつ連続する3カ月の平均収入が月額の収入限度額未満であること。 |

| 2) | 認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 |

別居の場合

| 1) | 「同居の場合」1)と同様。 |

| 2) | 認定対象者の年間収入は被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い、認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。また仕送り額を加えた収入合計額が生計可能な金額であること。 |

収入の範囲

継続的に生じる収入のすべてを含みます。

年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)

一時的な収入増で年収見込みが130万円を超える場合でも事業主の証明があれば、被扶養者のまま継続して健康保険に加入することができます。

詳しくは 「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取扱いのお知らせ をご確認ください。

優先扶養義務

被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。

優先扶養義者の例

- 母の場合は、その配偶者である「父」

- 兄弟姉妹の場合は、親である「両親」

- 祖父母の場合は、子である「両親」

夫婦共働きの場合

| 1) | 年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多いほうの被扶養者とします。 |

| 2) | 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 |

複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、年間収入の多い方の親が子ども全員を扶養することになります。

ただし、新たに誕生した子については、改めて夫婦双方の年間収入の比較により認定手続きを行うため、父母で分けて扶養する場合がございます(育児休業等の取得により収入が減った場合は、特例として扶養替えは行わないため)。

また、雇用契約の変更等に伴い、年間収入が逆転した場合には、扶養替えの手続きが必要となります。

生計維持関係

被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。

別居している場合は被扶養者の収入を上回る一定額以上の金額を、被保険者が毎月定期的に仕送りしなければなりません。なお仕送りには銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人など送金記録が確認できる方法で行う必要があります。ただし被保険者の単身赴任による別居や18歳以下の全日制の学生が就学のために別居する場合などは、仕送りは不要です。

被扶養者の国内居住要件

-

●日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。 -

●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

| 例外として認められる事由 | 確認書類の例 |

|---|---|

| ①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |

| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 (原則、配偶者・子のみ) |

ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |

| ③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養またはボランティア活動等) |

ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |

| ④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |

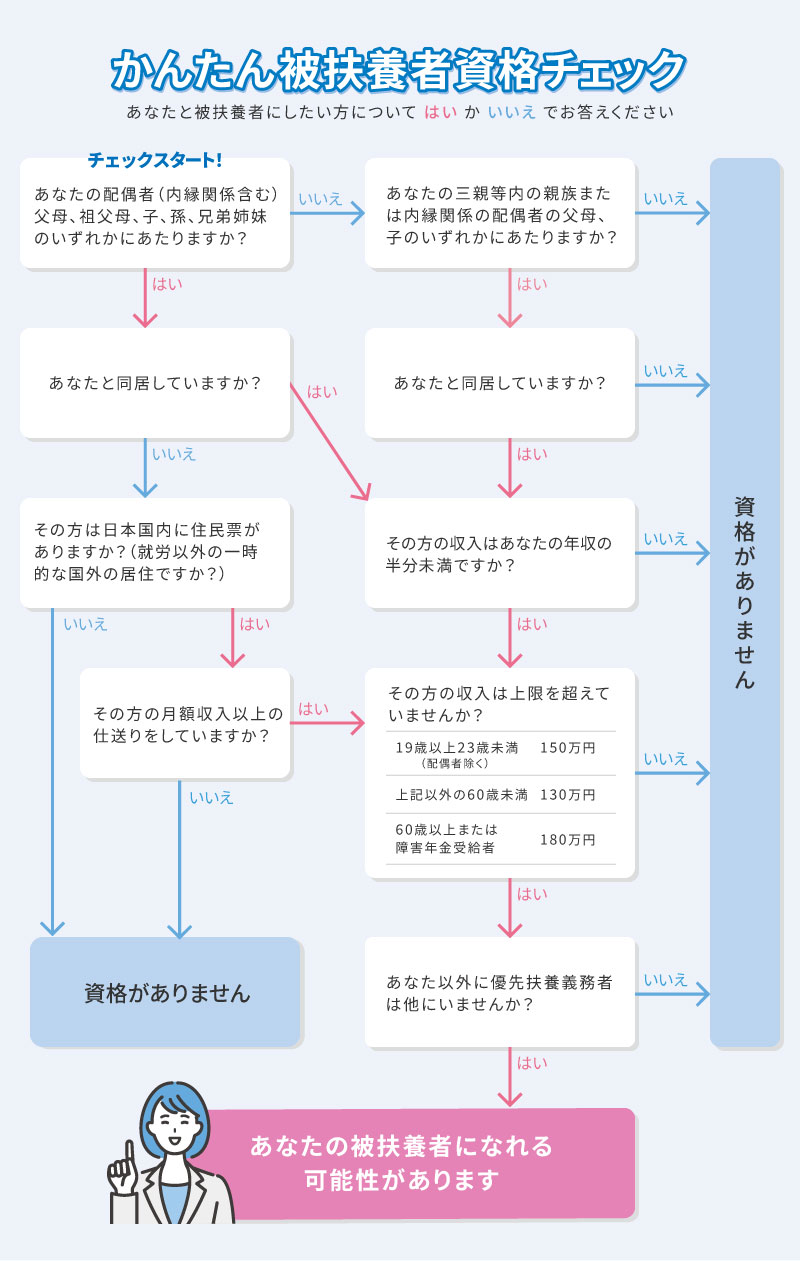

被扶養者資格チェックチャート