本人または被扶養者が出産したとき

女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、

出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。

被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

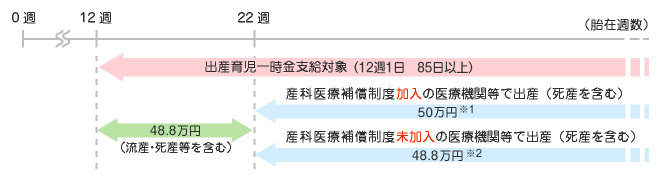

健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産等

(※1)をいいます。

正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。

女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、

出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。

被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産等

(※1)をいいます。

正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。

(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)

(※1)

流産・死産等になったとき

妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。

ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。

(※2021年12月31日までの出産の場合は40.4万円、2023年3月31日までの出産の場合は40.8万円)

(※2)

帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…

健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、

窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

※1 2023年3月31日までの出産の場合は42万円

※2 2021年12月31日までの出産の場合は40.4万円、2023年3月31日までの出産の場合は40.8万円

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。

| 出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法 | ||

|---|---|---|

| 【1】 |

直接支払制度を利用する方法 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。 健保への申請は必要ありません。 |

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。 |

| 【2】 |

受取代理制度を利用する方法 事前に健康保険組合へ申請することにより、 出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。 |

|

| 【3】 | 窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法 | |

本人の出産

出産育児一時金

1児につき原則500,000円が支給されます。

産科医療補償制度(※)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、

500,000円が支給されます。

ただし、産科医療補償制度(※)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円の支給になります。

(※2021年12月31日までの出産の場合は404,000円、2023年3月31日までの出産の場合は408,000円)

(※)産科医療補償制度については「 産科医療補償制度ホームページ 」をご覧ください。

手続き

| 「直接支払制度」を 利用する場合 |

「受取代理制度」を 利用する場合 |

どちらの制度も 利用しない場合 |

|---|---|---|

「直接支払制度」を利用し、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額を支給します。提出書類

|

分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。)

提出書類 |

提出書類

|

出産手当金

お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、 その間の生活保障の意味で支給されます。

出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。

給付期間

分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から 分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。

給付金額

1日あたり

- 被保険者期間1年以上の人

被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 - 被保険者期間が1年未満の人

- 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

- 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

手続き

| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足・注意事項 |

|---|---|---|---|

| 出産手当金請求書 |

|

|

医師または助産師の証明が必要 |

産前産後期間休業中の保険料免除

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、 妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、 被保険者分及び事業主分が免除されます。

免除期間

産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで

留意事項

「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、 産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

育児休業中の保険料免除

育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。

被扶養者の出産

家族出産育児一時金

1児につき原則500,000円が支給されます。

産科医療補償制度(※)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、

500,000円が支給されます。

ただし、産科医療補償制度(※)に未加入の医療機関等での出産や、

在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円になります。

(※2021年12月31日までの出産の場合は404,000円、2023年3月31日までの出産の場合は408,000円)

(※)産科医療補償制度については「

産科医療補償制度ホームページ

」をご覧ください。

手続き

| 「直接支払制度」を 利用する場合 |

「受取代理制度」を 利用する場合 |

どちらの制度も 利用しない場合 |

|---|---|---|

「直接支払制度」を利用し、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額を支給します。提出書類

|

分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。)

提出書類 |

提出書類

|