肺がんの外科的治療は"非小細胞がん"(扁平上皮がん・腺がん・大細胞がん)が対象です。がんの部位の肺葉の切除と転移の可能性があるリンパ節の郭清を行い、がんを取り除きます。

放射線治療は高エネルギーのX線を照射して、がんを小さくする事が目的です。胸部の原発巣やリンパ節転移に対して根治することを目的に行う「根治的胸部放射線療法」と骨や脳への転移によって起こる症状を緩和する目的で行う「緩和的放射線療法」があります。

放射線治療は高エネルギーのX線を照射して、がんを小さくする事が目的です。胸部の原発巣やリンパ節転移に対して根治することを目的に行う「根治的胸部放射線療法」と骨や脳への転移によって起こる症状を緩和する目的で行う「緩和的放射線療法」があります。

がんが限局されている場合、または手術できない場合にこの治療の対象となります。通常は患部である肺・リンパ節に照射します。一般的には3~6週間、一日 一回の照射を毎日繰り返します。最近では小細胞肺がんに対しては、一日二回週十回照射する加速多分割照射が行われます。さらにがん病巣のみを集中的に治療 し、副作用を軽減する放射線治療や抗がん剤を併用する根治的照射も行われます。

がんが根治できないと判断された後に、がんによって起こる様々な症状を緩和する目的で行う治療です。骨転移による痛み、脳転移による頭痛、吐き気、麻痺等の症状緩和に適応されます。

放射線治療の副作用

放射線を照射した部位に起こります。放射線治療中や終わり頃からだるさ、食欲低下、白血球の減少がみられます。そのほかには肺臓炎、食道炎、皮膚炎等がみられます。

がんのタイプ別に治療します。

がん細胞は血液やリンパ液の流れにのって全身に広がっていきます。肺がんは転移する可能性が高いのが特徴です。

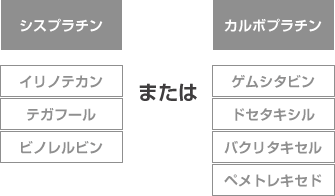

進行がんでは転移の状況を考えて、全身に効果を及ぼす抗がん剤を中心に治療を行います。また化学療法では「小細胞がん」とそれ以外の「非小細胞がん」では使用される薬剤が異なります。

おもに従来の抗がん剤を使用します。

2種類の抗がん剤を組み合わせて使うのが一般的です。

治療期間としてはまず2ヵ月行い、効果が出れば更に2ヵ月または4ヵ月続けます。

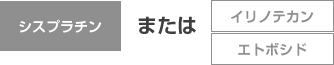

小細胞がんの場合も従来の抗がん剤を使います。

約2ヵ月ごとに経過観察をし、薬の量を調節しながら治療効果があれば、4~6ヵ月治療を行います。

非小細胞がんの場合に使用します。

非小細胞がんの場合、従来の抗がん剤のほかに最近注目されている「分子標的治療薬」の治療を行う場合があります。

分子標的治療薬とは、がんの増殖に関わる分子を標的にして攻撃する新しいタイプの薬物です。

がんは遺伝子の異常によって生まれ増殖します。分子標的治療はどの遺伝子に異常があるかを特定し、その働きをブロックすることでがん細胞の増殖を止める治療法です。

非小細胞がんの中でも腺がんで見つかっている2つの遺伝子異常「EGFR」と「EML4-ALK」です。

肺がん細胞の表面には「EGFR(上皮成長因子受容体)」というたんぱく質があります。このたんぱく質をつくる遺伝子に変異があるタイプの肺がん治療に使われます。この遺伝子異常に作用する薬がイレッサ※1とタルセバ※2です。この遺伝子異常はアジア人に多くみられます。非喫煙者の女性に多くみられます。

肺がん細胞の表面には「EGFR(上皮成長因子受容体)」というたんぱく質があります。このたんぱく質をつくる遺伝子に変異があるタイプの肺がん治療に使われます。この遺伝子異常に作用する薬がイレッサ※1とタルセバ※2です。この遺伝子異常はアジア人に多くみられます。非喫煙者の女性に多くみられます。

この変異は日本人の肺がんの全体の約30%にみられ、腺がんでは50%の患者に該当します。(図1)

アジア人にはもともとEGFR遺伝子異常が多いことで知られています。

日本では健康保険で受けることができます。

※1:イレッサ=一般名:ゲフィチニブ

※2:タルセバ=一般名:エルロチニブ

また「EML4-ALK」は肺がんの細胞に「EML4-ALK融合 遺伝子」という遺伝子変異が生じているタイプに使われます。 ヒトの細胞の核には染色体があり、2万数千種類もの たんぱく質を作り出しています。 そのうちのほんのわずかなたんぱく質が細胞の増殖を つかさどっています。そのひとつがALKという酵素です。 染色体上のこのALKという酵素が切れて、別のEML4と融合することで、 EML4-ALK融合遺伝子が出来ます。ALKは正常な細胞増殖を司る酵素ですが、EML4と融合することで異常な細胞が際限なく増え、肺がんを引き起こします。この変異は日本人の肺がん全体の約2%にみられ、腺がんでは5%の患者に該当します。(図1) この遺伝子異常に作用する薬がザーコリー※です。 アメリカでは2011年、日本でも昨年(2012年)に承認されました。

※ザーコリー=一般名:クリゾチニブ

がん細胞に栄養や酸素を補給する血管の新生を促す「VEGF(血管内皮細胞増殖因子)」と呼ばれるたんぱく質を標的にこの働きを阻害させる目的で使用します。がん細胞に栄養や酸素が行かず、増殖を抑えます。扁平上皮がん以外の非小細胞がんに使われます。この薬がアバスチン※です。

※アバスチン=一般名:ベバシズマブ