こんなときどうするの?

家族を扶養に入れる

健康保険には被保険者だけではなく、その家族の方も被扶養者として資格があると認定されれば加入することができます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

健康保険には被保険者だけではなく、その家族の方も被扶養者として資格があると認定されれば加入することができます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

※認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。

<被扶養者認定について>

被扶養者の認定を受けると、保険料を納めることなく保険給付を受けることができるため、当健康保険組合では健康保険関係法令・通達に基づいて公平かつ厳正な認定を行うため努力しております。

対象となる方が主として被保険者に生計維持されていることや収入要件を満たしていることなどを総合的に審査して被扶養者となることができるかを判断しますので、申請をすれば無条件に認定されるわけではありません。

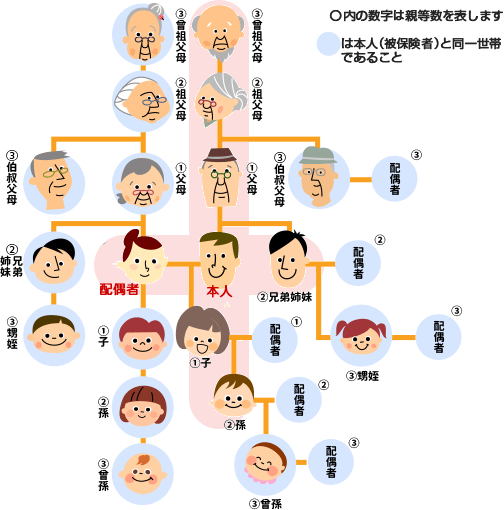

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。

また、同居・別居により条件が異なります。

同居とは

同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいいます。同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は、同居と認められません。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

(同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用等も別々に負担している場合は主として被保険者の収入によって生活しているとは言えません。)

<同居の場合>

対象者の年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上または障害者(概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の支給要件に該当する程度。以下同じ。)の場合は180万円未満)かつ被保険者の収入の2分の1未満であること

<別居の場合>

対象者の年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者からの送金額が対象者の年間収入以上かつ対象者の年間収入+送金額が全国平均標準生活費(1人の場合130万円)以上であること

※送金については毎月の送金額が確認できる金融機関の振込明細または通帳のコピーで確認します。

健康保険組合では手渡しや年1~2回程度の送金は認めていません。

※基準額を満たしていても、被保険者の扶養能力および認定対象者への扶養の必要性がないと判断されたときは認定されない場合もあります。

※19歳以上23歳未満とは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

収入の範囲

生計費に充当できる収入、つまり課税収入(給与・老齢年金等)および非課税収入(遺族年金、障害年金、傷病手当金、仕送り等)のすべてをさします。

- アルバイト、パートの収入は直近6か月の収入で算出します。(通勤交通費も含めた額で算出します。)

- 雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金も収入とみなし、受給期間中は被扶養者になれません。(受給日額が60歳未満は3,612円未満(19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は4,167円未満、60歳以上または障害者は5,000円未満の場合は除く)

被扶養者資格のチェック

被扶養者認定を申請する前に資格があるかどうか自身でチェックしてみましょう!

資格チェック表はこちら

被扶養者認定についての留意点

-

不正に被扶養者資格を得たとき

被扶養者資格がないにもかかわらず、虚偽の申請により不正に資格が認められた家族の保険給付費を、健康保険組合は資格を取得した日まで遡って被保険者に請求することになります。 -

認定された後も定期的に、被扶養者資格があるかを確認します

一度認定された被扶養者でも、その後の生活状況の変化によって被扶養者としての認定基準を満たさなくなることがあります。健康保険組合では被扶養者の資格確認(被扶養者実態調査)を定期的に実施し、被扶養者の認定基準を満たしているかを確認します。

調査書類の提出は被保険者の義務ですので、調査票を受け取った方は必ず提出してください。

被扶養者実態調査の実施時期:毎年7~8月ごろ

※「自分の家族1人ぐらいは・・・」という軽い気持ちが過大な医療費等保険給付費の支出につながり、健康保険組合の財政を圧迫し、最終的に被保険者の皆さんの保険料の負担増や加入者全員のサービス低下につながる原因になることを十分に留意してください。