生活習慣病を予防しよう!予防改善編

一に運動、二に食事、しっかり禁煙、最後に薬!

運動習慣

あなたの運動習慣をチェックしてみましょう!

- 定期的に運動する習慣がない。

- 10分以上歩くのはおっくうだ。

- エスカレーター、エレベーターは必ず使う。

- 移動には車を使うことが多い。

- 電車ではできるだけ座る。

- 仕事はデスクワークが中心。

- 家事をするのが面倒。

- 用事はこまめにやるよりもまとめてやるほうが良いと思っている。

- 休日は家でゴロゴロすることが多い。

- 汗をかくような運動をすることはほとんどない。

日常生活の中で上手に運動を取り入れる工夫の例

- 一駅手前で降りてウォーキング

- エレベーターをやめ、階段を使う

- 昼休み、昼食後を散歩の時間に

- 休日はサイクリングか長めのウォーキング

- 料理をしながら爪先立ち

目指そう1日1万歩

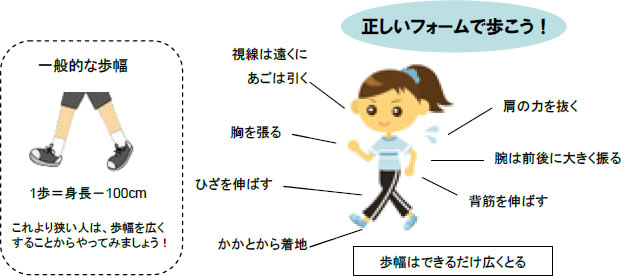

ウォーキングはいつでもどこでも、一人でできる一番身近な運動です。運動不足を実感している人は、日常生活で歩く機会を増やすことを心がけましょう!まずは今よりも1,000歩(約10分)多く歩くことから始めて、少しずつ増やしながら、目指せ1日1万歩!

食習慣

あなたの食習慣をチェックしてみましょう

- 早食いである

- おなかいっぱいになるまで食べる

- 揚げ物や炒め物などの油ものをよく食べる

- 野菜やきのこ、海藻類はあまり食べない

- 朝食を食べないことが多い

- 寝る前の2時間以内に夕食をとることが多い

- おやつや夜食など間食をよくする

- ジュースや砂糖入りの飲み物をよく飲む

- お酒をほぼ毎日飲む

- 食べることがストレス解消になっている

これらの食習慣はメタボリックシンドロームになりやすいので、改善していきましょう

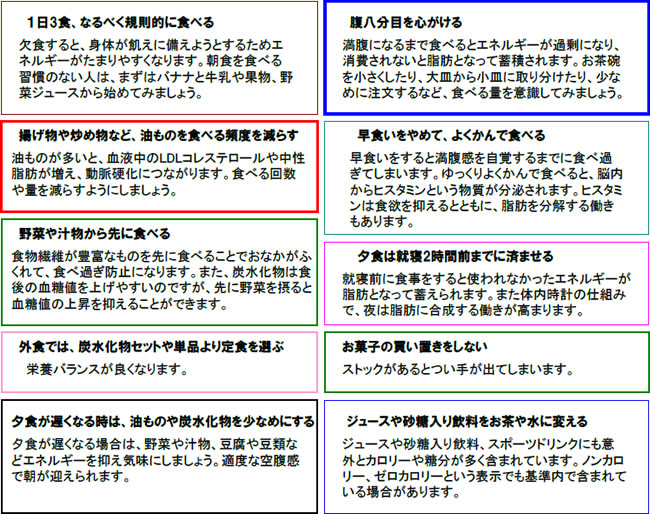

肥満を予防する食習慣とは?

おすすめポイント

- 食器を小ぶりのものにする

大き目の食器で量を減らすと物足りない感じがしますが、小さめな器に同じ量を入れると視覚的に満腹感が得られます。 - お酒は1日1合まで、週に1~2日は休肝日をつくる

お酒の適量は一般的に、1日20g程度(お酒に含まれるアルコール量)といわれています。お酒の種類によって異なりますが、ビールなら中瓶1 本、日本酒なら1合、焼酎は0.6合、ワインはグラスで1杯半となります。また週に1~2日の休肝日で、肝臓への負担を軽減しましょう。

運動や食事のエネルギー

どれだけ動くと、どれ位エネルギー消費が増えるか?

| 活動内容 | 体重別消費カロリー | |||

|---|---|---|---|---|

| 体重60kg | 体重70kg | 体重80kg | ||

| 生活活動 | 歩く(20分) | 40 | 50 | 55 |

| 買い物(20分) | 40 | 50 | 55 | |

| 掃除機をかける(15分) | 40 | 50 | 55 | |

| 風呂掃除(15分) | 45 | 50 | 60 | |

| 自転車(10分) | 35 | 40 | 45 | |

| 階段を上がる(5分) | 35 | 40 | 45 | |

| 運動 | 軽い筋トレ(20分) | 40 | 50 | 55 |

| ゴルフ(60分)クラブは自分で運ぶ | 220 | 255 | 295 | |

| 軽いジョギング(30分) | 160 | 185 | 210 | |

| サイクリング(15分)約20km/時 | 110 | 130 | 145 | |

| 水泳(10分)平泳ぎ | 95 | 110 | 130 | |

食事の工夫でどれだけエネルギーダウンできるか?

| 現状 | こう変える | これだけダウン! | ||

|---|---|---|---|---|

| 茶碗大盛りご飯(250g) | 420 | 普通盛り(150g) | 252 | -168 |

| 食パン4枚切り1枚 | 238 | 食パン6枚切り1枚 | 158 | -80 |

| おにぎり1個(シーチキンマヨネーズ) | 189 | おにぎり1個(梅) | 168 | -21 |

| カツカレー | 957 | チキンカレー | 690 | -267 |

| 缶コーヒー(190ml/加糖) | 63 | ブラック | 8 | -55 |

| スポーツドリンク(500ml) | 135 | お茶類 | 0 | -135 |

| マヨネーズ(大さじ1) | 84 | ノンオイルドレッシング | 9 | -75 |

禁煙しましょう!

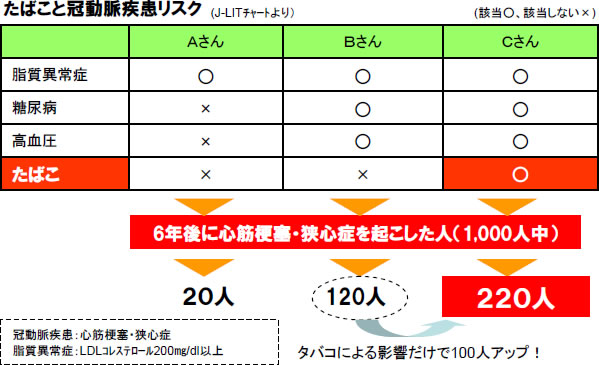

たばこは血管をボロボロにしてしまいます。メタボの状態でさらにたばこを吸う人は、脳卒中や心筋梗塞、狭心症などにかかる率が高く、糖尿病の合併症で苦しむ率も高くなります。たばこの害は、肺がんだけではないのです。

禁煙外来では健康保険で治療が受けられます

ニコチン代替薬(ニコチンパッチなど)を使う治療は禁煙の成功率が高く、体重の増加もほとんどありません。禁煙治療を行っている医療機関は、下記をご覧ください。

当健康保険組合では、禁煙サポートを行っております。

薬

薬によるコントロールは適切に!

すでに、糖尿病や高血圧症、高脂血症になっている場合には、生活習慣の改善に加えて、薬によるコントロールが必要なこともあります。医師と相談の上で適切に使用しましょう。ただし「薬を飲めば安心」ではなく、生活習慣の改善をあわせて行うことが大切です。現在、薬を使用している人で、検査値が良くなってきた場合や、症状がなくなった、薬が合わないと感じた場合なども、勝手に薬の使用を中止してはいけません。必ず医師と相談しましょう。また、おくすり手帳で自分が飲んでいる薬がわかるように管理しましょう。