令和5年度 第2回 大阪連合会総会

6年度事業計画・予算を決定

久保俊裕

大阪連合会会長

健保連大阪連合会は3月26日、大阪市浪速区のホテルモントレ グラスミア大阪で、令和5年度第2回総会を開催した。総会には大阪連合会の全173組合が参加(当日出席:141組合、委任出席:32組合)。大阪連合会の令和6年度事業計画、同予算などを審議、承認した。

総会では、はじめに大阪連合会の久保俊裕会長があいさつに立った。久保会長は、これからの健保組合を取り巻く厳しい状況を「来年2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者となり、高齢者医療への拠出金負担の増加が見込まれる。これまで、全世代型社会保障制度への改革として、現役世代の負担軽減、世代間・世代内の負担バランスの見直しなどが進められている。しかし、少子化が進むなかでは現役世代の負担軽減には十分とは言えず、2025年・2040年問題の解決には程遠い」と述べた。また、マイナンバーカードと保険証の一体化については、これまでの健保組合による協力や尽力に感謝の意を伝えるとともに、今後、医療DXの基盤となるマイナ保険証利用率向上を図るための周知活動を進めなければならないことを訴えた。そして、「健保組合と健保連が、より一層連帯を強め、全力を挙げてこの難局に立ち向かっていかなければならない」とまとめた。

山本道寛

保険課長

続いて、来賓として出席された近畿厚生局の山本道寛保険課長があいさつした。山本課長はそのなかで、「令和6年度予算編成における一般保険料率について、引き上げ幅の大きな健保組合があった。その理由は、保険給付費や拠出金の増加によるもの」と報告。また、6年度からの第3期データヘルス計画・第4期特定健診・特定保健指導については、「これまで実施してきた事業の成果を、さらに分析・評価し、事業の質的向上が期待されている。事業主や組合員とその家族と一体となり、健康であることのすばらしさが共有できる事業を進めていただきたい」と述べた。さらに、5年度の実地指導監査については54組合に行ったこと、6年度も同程度の実施を予定していることの報告があった。

この後、議事に入り久保会長が議長となって、ダイヘン健保組合、ダイハツ系連合健保組合の2組合を議事録署名者に指名した後、議案の審議を行った。

佐野雅宏

健保連副会長

総会終了後には、来賓として出席された健保連本部の佐野雅宏副会長から、中央情勢報告があった。佐野副会長は、

①健保組合の財政見通し

②医療保険制度の見直し

③マイナンバーカードと健康保険証の一体化

―の3点について説明。

①先般の健保組合におけるアンケート結果や医療費の動向から、健保組合の厳しい状況を痛感した。収入面では、政府からの強い要請による賃上げ効果が一定はみられたが支出の伸びをカバーしきれていない。また、アンケート結果は厚生労働省に伝えており、その上で健保連としては、これまで以上に医療費の動向分析・予測を行い情報提供していきたい。

②給付と負担の見直しが、健保組合の財政状況に対する本質的な方策となる。医療保険制度改革を行わないと、今後の改善は見込めない。政府が示すスケジュールでは、次の大きな医療保険制度の見直しは令和8年度と想定。今年の年末までに審議している内容が重要になるため、現役世代の負担軽減についての内容を多く盛り込むことが不可欠である。また、子ども・子育て支援金制度、出産費用の保険適用などが8年度に導入される方向性が示されている。

③皆さんの協力により、データの正確性が担保され、12月2日に健康保険証の廃止が決定した。今後は、マイナ保険証を持たない方への資格確認書発行などを行っていく必要があるが、健保組合には大きな負荷となり、現場からは不安など様々な声が聞かれる。現在取り組んでいることが、将来どのようにつながるのかという不安感があると考える。健保連としては、寄せられた要望・意見を厚労省に伝えるとともに、健保組合の役に立てるよう行動する

―とした。

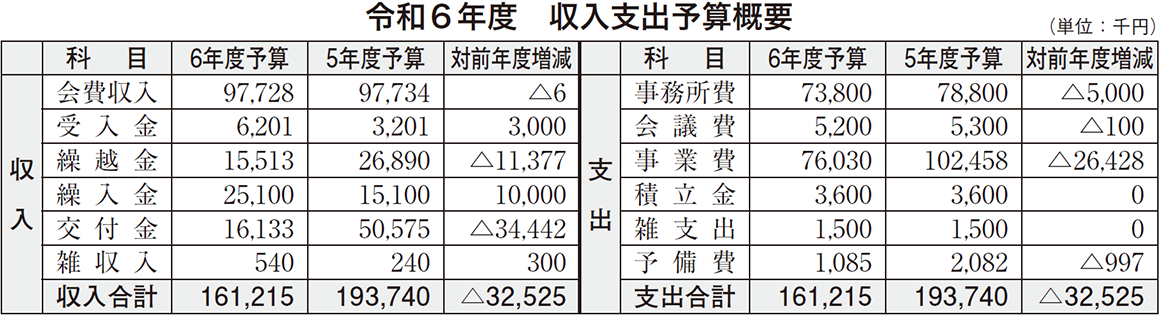

○総会の経過

議案第1号

令和6年度事業計画(案)

議案第2号

令和6年度収入支出予算(案)

議案第3号

令和6年度支出予算の款内各項間の流用を理事会に委任すること

以上の3議案を一括上程し、いずれも原案どおり承認された。

議案第4号

令和5年度被用者保険運営円滑化推進事業会計収入支出予算および同説明(案)

以上、原案どおり承認された。

Ⅰ健康保険組合をめぐる諸情勢

(1)医療・介護保険制度を取り巻く諸情勢

令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は特別な対応から通常の対応に移行し、診療報酬上の特例措置も見直された。

同年5月12日、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、医療法などの改正を含む「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が可決、成立した。同法は、

▽前期高齢者納付金における報酬調整の導入

▽後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し

▽出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入

▽財政が厳しい健保組合への財政支援の拡充

▽かかりつけ医機能が発揮される制度整備などの改正が行われた。

同年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立した。改正の柱である、マイナンバーカードと健康保険証の一体化では、健康保険証を廃止することとし、廃止日は法律の公布から1年6カ月以内の政令で定める日とした。その後、同年12月22日、健康保険証を令和6年12月2日に廃止する政令を閣議決定した。

同年6月16日、「経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太方針2023)」が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定された。国内外の環境変化に対応したマクロ経済運営の基本的考え方を示すとともに、新しい資本主義の実現に向けた構造的賃上げの実現や人への投資、分厚い中間層の形成に向けた取組みや、少子化のトレンドを反転させるべく、子ども・子育て政策の抜本的強化に向けた道筋等の方針を示し、令和6年度予算編成の考え方が提示された。社会保障関連の内容は、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、社会保障関係費の伸びを高齢化による増加相当分におさめる、これまでの歳出改革努力を継続することを基本として、その歳出改革で得られる公費節減と社会保険負担軽減の効果を活用し、国民に実質的な負担を求めることなく、少子化対策・こども政策を抜本強化することが示された。また、次期診療報酬・介護報酬等の同時改定については、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスを受けられるよう、必要な対応を行うとした。

令和5年12月22日、政府は、「こども未来戦略方針」と、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」を閣議決定した。年間3.6兆円の予算規模を見込む「こども・子育て支援加速化プラン」を支える財源は、

▽歳出改革1.1兆円 ▽既定予算の最大限の活用等1.5兆円

▽歳出改革による公費節減及び支援金制度の構築1.0兆円で確保するとした。なお、支援金については、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築する」とされており、所要の法律改正を次期通常国会に提出予定とした。

また、同日、閣議決定された、令和6年度診療報酬・介護報酬改定率等を含む政府予算案での社会保障関係費は、37兆7193億円と昨年度より8506億円の増となり、健保組合関係助成費は、一般会計分が1314.4億円、復興臨時会計分が2.6億円、合計1317億円と決定された。このうち、高齢者医療支援金等の負担金助成事業において、令和6年度から企業の賃上げ努力に配慮した拠出金負担軽減(230億円)が新設されたことにより財政支援が950.4億円、短時間労働者適用拡大に係る財政支援が2.5億円、さらにこれまでの高齢者医療特別負担調整交付金が100億円の増、令和6年度からは健保連が行う高額医療交付金事業に対する財政支援が100億円計上された。診療報酬は、本体が0.88%引き上げられ、薬価改定はマイナス0.97%、医療材料価格改定はマイナス0.03%となり、全体で差し引き0.12%程度のマイナス改定となった。長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50%以上となったものを対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とすることとし、令和6年10月から施行するとした。

一方、介護報酬は1.59%引き上げる。介護職員の処遇改善分に0.98%を措置し、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、0.61%を措置した。また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として0.45%相当の改定が見込まれ、実質2.04%相当のプラス改定と位置付けた。

(2)健保組合(大阪)の財政状況

令和4年度決算では、経常収支が66億円の黒字を計上し、前年度の赤字から好転したが、全体の45%に当たる78組合は赤字であった。収支の改善は、法定給付費が前年度より227億円(4.90%)増加となったが、保険料収入も前年度より121億円(1.35%)増加に加えて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和2年度の高齢者医療費が減少したことによる、高齢者医療関係拠出金の精算が生じたため、前年度より262億円(6.72%)減少となり、支出の伸びが抑えられたことによる令和4年度限りの特殊要因によるものである。一方、保険料率の平均は、前年度より0.01ポイント上昇し92.59‰となり、協会けんぽの平均である100‰以上の組合は、前年度と同じ47組合、全体の28%であった。

昨今の健保組合を取り巻く情勢は極めて流動的で、変化の波が大きくなってきている。高齢者医療への拠出金負担の急増が見込まれる中で、現役世代の過重な負担を軽減し、財政健全化を図るためには世代間の給付と負担の不均衡の是正による公平性の確保がますます必要となる。また、増大する医療費の適正化対策として、事業所とのコラボヘルスの実施による第3期データヘルス計画の推進、レセプト点検の強化、療養費の適正化、後発医薬品等の使用促進など、きめ細かく取り組んでいくことが求められている。

(3)大阪連合会の事業等

大阪連合会では、各地区会をはじめ、理事会・各委員会において、常に議論を重ねて、当面する課題に取り組んでいる。

本年度は、引き続き各関係団体と連携しながら、国民皆保険制度を守り抜くため広く国民に理解していただくよう積極的に活動を展開していくこととし、主張の実現に向けた活動も含め、次の事業計画に基づき、所期の目的を達成すべく、事業活動を実施する。

事業計画

〔基本方針・活動〕

(1)重点事業活動

次なる改革に向けた健保組合・健保連の主張実現および保険者機能の強化に向け、会員組合の協力を得ながら健保連本部との連携を密にして、下記事項について取り組む。

①理事会・委員会・地区会活動を積極的に推進する。

②健保組合・健保連の主張実現に向け、政党・国会議員への効果的な要請活動を展開する。

③広報誌「かけはし」やホームページなどを通じての広報活動により、健保組合・健保連の主張や活動の周知を図り、理解度を高める。

④第3期データヘルス計画・コラボヘルスの推進に向けて、保険者機能強化への支援を行うとともに、健康経営・健康宣言の普及促進を図る。

⑤健保組合のICT化推進に向けて支援を行い、医療DXの基盤となるマイナ保険証利用率向上などを図る。

⑥健保組合全国大会への積極的な参加を推進する。

⑦健保組合の円滑な運営のため、行政機関と密接な連携を保つ。

⑧関経連、連合大阪、協会けんぽ大阪支部との連携を図る。

⑨医師会等医療関係団体とは意見交換を通じて相互理解を深める。

⑩大阪府保険者協議会では、医療費の適正化・有効な保健事業・地域医療構想の取り組みについて、健保組合・健保連の意向を反映させる。

⑪国保運営協議会では被用者保険サイドの意向を反映させるよう、積極的に参加する。

⑫近畿地区各連合会等とさらなる連携強化を図り、地域事業活動を展開する。

⑬他府県の健保組合も加えた研修事業等に取り組み、連帯感を醸成する。

⑭組合運営サポート事業など、時宜に応じた諸対策を実施する。

(2)組織活動

組織活動の強化を図り、下記事項を実施する。

①理事会および総会を開催する。

②地区会長会議、各種委員会等を開催する。

③地区会を中心とした諸活動を支援する。

④主張の実現に向けたシンポジウム等を開催する。

(3)組合運営に対する支援活動

会員組合の円滑な業務推進に資するため、下記事項を実施する。

①会員組合専用サイトを通して、効率的に情報の提供や共有を図る。

②組合予算編成や実地指導監査等の事務説明会を開催し、行政機関および健保連本部と連携を密にして会員組合を支援する。

③永年勤続者の表彰を行う。

④会員組合の保健事業、医療費適正化対策の推進を支援する。

⑤会員組合の法律、レセプト・保険給付、特定健診・特定保健指導等の相談事業を充実する。

⑥研修会等の開催にあたっては、集合形式のみならずオンライン形式との組み合わせや、動画配信等により実施し、参加しやすい環境を構築する。

〔事業活動〕

1.広報活動の推進

広報活動の充実を図るため、次の事業を実施する。

(1)広報誌「かけはし」の発行

①月1回発行する。

②次の項目を重点的に掲載する。

- 医療保険制度改革関連(全世代型社会保障構築に向けた改革、健保組合方式の維持・発展等)

- 医療費適正化関連と健康づくり関連

- 大阪連合会の事業活動

- 会員組合の財政状況と地区会の事業活動

- 政党、国会議員への要請活動

- 主張実現に向けたシンポジウム等

(2)広報活動の強化

会員組合の事業推進に役立つよう、次の活動を強化する。

- ホームページの充実

- 研修会を開催

- 広報資料の提供

(3)関係団体等に対する広報の強化

次の関係団体等への広報誌の配布を通じて、健保組合・健保連の主張と事業活動への理解の浸透を図る。

- 国会議員(大阪府選出および社会保障関係)

- 経営者団体、労働団体および医療関係団体

- その他 必要な関係者

2.会員組合役職員のスキル向上と組合業務の改善・効率化の推進

会員組合の円滑な事業運営を支援するため、次の事業を実施する。

(1)会員組合役職員のスキル向上

①事務長・中堅職員等の研修会を開催する。

②組合業務別の実務講習会を開催する。

③個人情報保護研修会を開催する。

④健保事務相談を実施する。

(2)組合業務の改善・効率化の推進

①情報セキュリティ講習会を開催する。

②パソコン研修会を開催する。

(3)保険者機能の強化推進

データヘルス・コラボヘルスに関する研修会等を開催する。

3.医療費適正化対策の推進

医療費の適正化対策を推進するため、次の事業を実施する。

(1)行政機関・医療関係諸団体との連携強化

①近畿厚生局・医療関係団体との連携を図る。

②大阪府保険者協議会医療費調査部会との連携を図る。

③国保運営協議会委員の活動強化を図る。

(2)審査支払機関との連絡・調整の緊密化

事務連絡協議会を開催し、審査支払機関の事業全般や審査結果事例等について意見交換を行う。

(3)医療費適正化に関する情報の収集と活用

①関係各方面からの情報収集および情報提供の促進を図る。

②柔道整復等療養費に関する情報の収集を行い、適正化の促進を図る。

③後発医薬品の使用促進を図る。

(4)レセプト点検等に関する研修会の実施

①求償事務に関する研修会を開催する。

②レセプト点検事務に関する研修会を開催する。

③柔道整復等療養費に関する研修会を開催する。

④診療報酬の改定に関する説明会を開催する。

(5)医療対策室の活動強化

レセプト・保険給付相談および法律相談を実施する。

4.保健共同事業の推進

会員組合における保健事業の実施を支援する。

(1)健康教育の実施

生活習慣病対策に加えて、がん予防・メンタルヘルス等をテーマに研修会を開催する。

(2)保健師活動の実施

①保健師による特定保健指導の円滑な実施の支援や相談事業を実施する。

②保健師のスキル向上に資する研修会等への参加を支援する。

③保健師連絡協議会の活動を支援する。

(3)大阪府保険者協議会との連携

保健活動部会との連携を図る。

(4)感染症対策

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、ノロウイルスによる感染性胃腸炎など、感染症対策の普及啓発に努める。

(5)運動施設等との契約

健康増進に寄与する運動施設(プール、アイススケート、スポーツクラブ等)の利用券や法人契約の斡旋を行う。

(6)健康づくり活動の推進

①生活習慣や生活環境が健康に及ぼす影響などの啓発活動に努める。

②健康経営・健康宣言の普及促進を図る。

③健康ウオーキング等、各種健康づくり活動を後援する。

5.総合組合の運営推進

総合組合の運営に資するため、次の調査・研究事業を実施する。

①総合組合の実態に関する調査資料を作成するとともに、財政状況を分析し検討する。

②第3期データヘルス計画の効果的な実施について検討する。

③医療費適正化対策について検討する。

④協会けんぽと財政状況等について比較し検討する。