令和7年度 第1回 大阪連合会総会

健保連大阪連合会は77月23日、大阪市北区のホテルモントレ大阪で令和7年度第1回総会を開催した。出席組合114組合、委任状提出58組合、合計172組合が参加した。

議事に先立ち、久保俊裕会長からあいさつがあった。

久保会長あいさつ要旨

久保俊裕

大阪連合会会長

令和7年度健保組合予算早期集計において、高齢者医療への拠出金や保険給付費の増大に伴い、3782億円の赤字を計上。保険料収入の伸びを上回る拠出金負担に加え、医療費の高止まりで健保組合の財政状況が極めて厳しい状況にあり、財政支援・負担軽減措置を強く要望するため、健保連は、5月8日に「令和8年度政府予算概算要求に向けた個別要望事項」をまとめ、厚生労働省保険局長あてに要望書を提出した。

続く6月には、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太方針2025)が閣議決定された。ここでは、骨太方針2024で定めた内容の継続を基本方針とし、高齢者数がピークを迎える2040年頃を見据えた中長期的な時間軸も視野に入れ、現役世代の負担を軽減しつつ、能力に応じて負担し、個性を生かして支え合う「全世代型社会保障」の構築が不可欠であると明記された。社会保障関係費の予算編成については、これまでの歳出改革努力を継続しながら、的確に対応するとしている。

12月2日からは保険証が廃止される。健保組合の皆様には、輻輳する業務の中でのマイナ保険証への移行業務にご尽力いただき、心から感謝申し上げる。「資格確認書」の一括職権交付を控える中で、医療DXの基盤となるマイナ保険証の利用率向上を図るため、メリットをより多くの人々に理解していただくよう、引き続き周知活動を進めていかなければならない。

今後は、年末に向けた予算編成の時機を視野に入れ、我々の主張をより多くの人に理解していただけるよう、さらに取り組みを進めていくため、どうかご協力をお願いしたい。

続いて、来賓として出席された近畿厚生局の山内聡保険課長からあいさつがあった。

山内保険課長あいさつ要旨

山内聡

保険課長

皆様方には、日頃から健康保険制度の円滑な事業運営に対し、一方ならぬご尽力を賜り、この場をお借りして厚くお礼申し上げる。

管内266の健保組合から令和6年度収支決算見込表をご提出いただいた。健保組合の皆様が組合の運営に多大なる尽力をなさっているということを、概要を取りまとめているなかで再認識した。引き続き財政健全化に向け、よろしくお願いしたい。

また、マイナ保険証の本格的な運用が始まった。移行に際しては、健康保険証の新規発行が終了した後も、一定期間は現行の保険証が使用可能である。健保組合の皆様には、デジタルとアナログの併用期間が生じ、煩雑な業務のなかで健康保険事業を進めていただくこととなる。これまでマイナ保険証に関し、様々な作業や準備へのご協力、並びに平素よりマイナ保険証の利用促進についてご尽力いただいているが、厚生労働省としては、省を挙げての取り組みを行っているため、引き続き、ご理解とご協力を賜りたい。

本年4月から、令和7年度の実地指導監査を実施している。そこで、令和6年度の健保組合への実地指導監査における主な指摘事項について、近畿厚生局のホームページに掲載しており、当課が健保組合に対して通知したものを取りまとめているため、今後の組合運営の参考としていただければ幸いである。

また、来賓として健保連本部の伊藤悦郎常務理事が出席した。

総会では、規約の定めにより久保会長が議長となり、議事録署名者にダイフク健康保険組合、丸紅連合健康保険組合を指名した。

議事に入り、議案第1号から第5号までの審議を行った。

議案第1号

令和6年度大阪連合会 事業報告

議案第2号

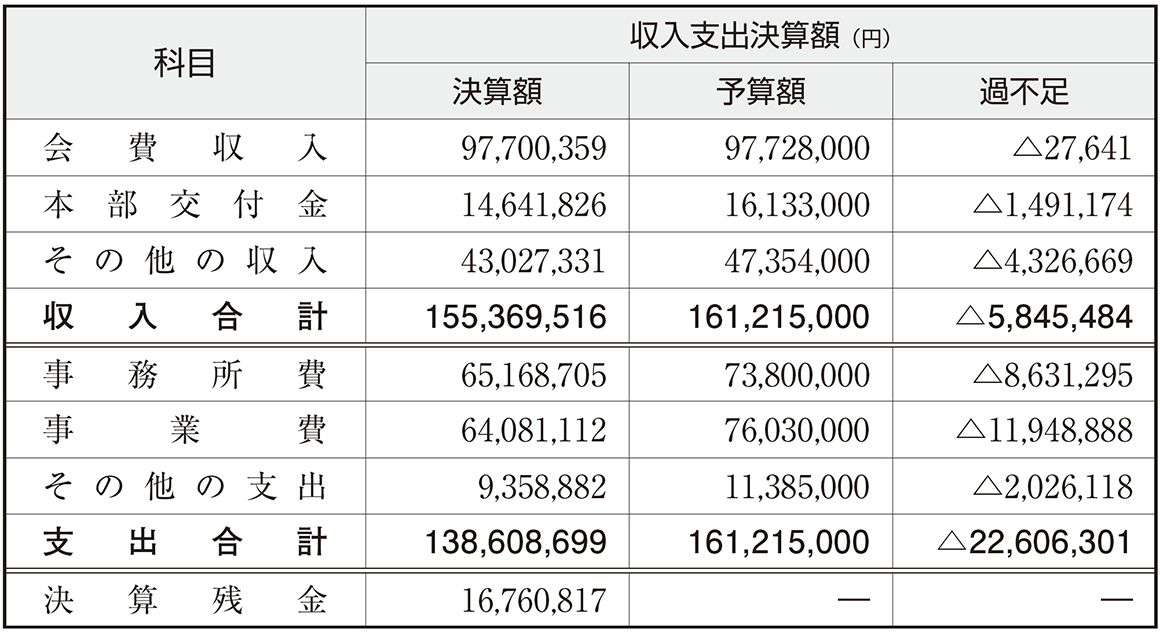

令和6年度大阪連合会 収入支出決算

議案第3号

令和6年度大阪連合会 収入支出決算残金処分

以上、議案第1号から議案第3号までの3議案を一括提案し、事務局から各議案を詳細に説明。監事組合を代表して髙島屋健康保険組合から監査結果を報告。質疑・異議の有無を確認し、異議なく承認された。

議案第4号

令和6年度大阪連合会 被用者保険運営円滑化 推進事業報告

議案第5号

令和6年度大阪連合会 被用者保険運営円滑化 推進事業収入支出決算

以上、議案第4号と議案第5号を一括提案し、事務局から説明。異議なく承認された。

総会終了後には、伊藤常務理事による中央情勢報告に加え、社会保険診療報酬支払基金 近畿審査事務センターの金月博地域医療情報化推進役から「地域の医療費適正化等に向けた社会保険診療報酬支払基金の貢献」について説明があった。

伊藤常務理事中央情勢報告要旨

伊藤悦郎

健保連常務理事

今年に入ってからの動きとして、1点目「高額療養費制度の見直し」については、3月7日、石破総理が凍結を表明した。秋を目途に改めて結論を得ることとなっているため、現在は専門委員会が設置され検討を進めている。長期にわたり継続して治療を受けている方々の負担が過重なものにならないようにすべきであるが、その財源は自己負担、保険料、公費の3つしかないことは確かであり、医療費が増え続けるなかで、どのように整理していくかも重要な課題である。委員からは、外来特例の見直しなど、財源についての検討は必要との意見が出たり、参考人として参画している患者支援団体からも、財源についての懸念が発言されたりしている。

2点目は、年金の改正法にかかる「被用者保険の適用拡大」。適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。施行は令和8年10月1日。支援する保険料を、ある意味保険者が負担するということなり、財政的に厳しい健保組合では非常に難しい案件となっている。そのようななか、今回の法案成立において、特例措置が円滑に行われるよう必要な措置を講ずる、事務負担の軽減にも配慮するとした附帯決議が設けられた。

3点目は「医師偏在対策」。医師が非常に少ないところに医師を派遣するための人件費割り増しにかかる財源を保険者が負担するというもの。健保連としては、医師偏在是正は医師多数対策と少数対策をセットで実施することを大前提としている。保険料の使途として妥当性を欠くため、保険料を負担している者に対する説明責任は国・都道府県が果たすべきであり、負担に見合う診療報酬の引き下げなどを主張していく。秋の臨時国会で審議が進んでいくものとみられる。

4点目は「少子化対策」。子ども・子育て支援金の徴収は来年度から始まる。健保組合にとっては、事業主や加入者に対する周知が重要となり、国や経済団体を通じて周知を行い、円滑に支援金徴収業務がスタートできるよう努力したい。また、出産費用の保険適用については、費用の見える化を前提に、標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた議論が進む見込み。ただし、出産以外の部分についても保険者の負担が求められる可能性については懸念している。

他に、マイナ保険証については、利用促進のためにテレビCMを作成し周知を図る。マイナ保険証に電子処方箋やカルテなどの情報を追加することで、救急の場面で役立てられることなどを取り上げる。

金月地域医療情報化推進役説明要旨

金月博

地域医療情報化推進役

支払基金が行っているデータヘルス業務は

①全国医療情報プラットフォームの構築

②医療機関・薬局等へのDX導入促進

③保険者や自治体等との協働によるデータヘルス

④診療報酬改定DXの推進

――の4点。

また、令和5年6月の医療DX推進本部において、支払基金の審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体として抜本的に改組することが工程表に示され、これをもって、令和7年2月、今国会に医療法等の一部を改正する法律案が提出された。医療DXの推進として、支払基金を医療DXの運営にかかる母体として、名称、法人の目的、組織体制の見直しが行われる。

支払基金の貢献ついて、まず、支払基金が有する診療報酬等の分析等の経験や能力は、都道府県における医療費適正化の更なる推進に活用していくことが期待される。これを踏まえ、都道府県保険者協議会に支払基金職員を参加させることなどを通じ、連携したデータ分析等を実施することが考えられる。また、NDBオープンデータの活用に支援も行い、保険者、都道府県のニーズに基づき、要望等に対して厚生労働省に働きかけを行うこともできる。加えて、NDBデータや支払基金が有する被用者保険のレセプトデータ、患者の所在地情報から、被用者保険分を含めた市町村別の医療費等の把握も可能となり、地域の医療費適正化に向けて貢献していきたい。

事業報告の概要

1.健康保険組合をめぐる情勢

(1)医療保険制度等に関する主な動き

①医療保険制度を取り巻く諸情勢と健保連の対応

令和6年5月12日、健保連は「令和7年度政府予算概算要求に向けた個別要望事項」をまとめ、厚生労働省保険局長あてに提出した。令和7年度は、過重な拠出金負担に加え、すべての団塊の世代が後期高齢者へ移行するため、拠出金の負担増は不可避と指摘、健保組合はさらなる厳しい財政運営を強いられるとし、財政支援・負担軽減措置を強く要望した。

同年6月5日、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、財源の一部に、社会保険制度を通じて拠出する「子ども・子育て支援金制度」が創設された。歳出改革と賃上げによって社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することで、実質的な負担が生じない財政構造が示された。健康保険法上で、一般保険料率と区分して子ども・子育て支援金率を規定し、実務上、国が一律の支援金率を示す扱いとなり、施行日は令和8年4月1日とした。

同年11月29日、健保連をはじめとした被用者保険関係5団体は、医師偏在是正に向けた共同の意見書を福岡厚生労働大臣あてに提出した。将来にわたり国民皆保険を維持し、必要な時に必要な医療が受けられるフリーアクセスを患者に保障するためには、過不足のない医療提供体制が求められるなか、医師偏在是正対策は極めて重要な課題と指摘し、保険財政と医療資源に限りがあることを十分に踏まえ、総合的な対策パッケージを策定するよう強く要望した。

同年12月25日、厚生労働大臣と財務大臣との令和7年度予算編成に向けた大臣折衝が行われ、社会保障関係費について、令和6年度から5600億円程度の増加を認める方針で合意した。医師偏在対策の具体的な内容は、令和8年度予算編成過程で検討することとされた。

令和7年3月31日、令和7年度政府予算案が参議院本会議で修正可決され、衆議院本会議で同意を得て成立した。一般会計総額は115兆1978億円で、歳出全体の約3分の1を占める社会保障関係費は、38兆2938億円と昨年度より5745億円増加となった。なお、衆議院通過後の高額療養費の見直しが白紙となり、105億円の増額修正となった。また、同日の参議院本会議では、「年収130万円の壁」の見直しなどを柱とする税制改正関連法も可決・成立した。

②骨太方針2024

令和6年6月21日には、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太方針2024)と「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画2024年改訂版」が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定された。予算編成について、令和7年度から9年度までの3年間は、これまでの歳出改革努力を継続すると明記し、具体的な内容は経済・物価動向等に配慮しながら、各年度の予算編成過程で検討する方針が示された。社会保障関係については、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、関連法案の提出も含め、各種医療保険制度における総合的な検討を進めていく方針が示された。

③医療DXの推進

医療DXは、医療分野でのデジタルトランスフォーメーションを通じたサービスの効率化や質の向上により、国民の更なる健康増進や質の高い医療の提供などの実現を目指すものであり、持続可能な社会保障制度を築くための施策である。その実現に向け、全国医療情報プラットフォームの創設や電子カルテ情報の標準化等の取り組みを進めている中、健保連・健保組合は、患者・保険者がメリットを享受できる環境の整備と円滑な普及促進を国に求めている。また、医療DXの基軸となるマイナ保険証への移行に向けて、国と連携して様々な課題への対応と利用促進を図るための周知啓発を行っている。

(2)健保組合・健保連関連の主な動き

①健保組合の状況

健保組合は、令和6年4月1日現在、1379組合となっている。健保組合数はピーク時より445組合減少しており、財政状況の厳しさを如実に表している。また、令和7年4月1日では7組合減の1372組合であった。

②健保組合全国大会(10月24日)を開催

東京国際フォーラムで「現役世代を守るための改革断行を!―2025年を乗り越え、未来につながる皆保険制度に―」をテーマに、オンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式による健保組合全国大会を開催した。大会では、

①皆保険を全世代で支える持続可能な制度の実現

②医療の効率化に資する医療DXの推進

③安全・安心で効果的・効率的な医療提供体制の構築

④健康寿命の延伸につなげる健保組合の役割強化のスローガンにもとづく決議を採択、宮永会長から福岡厚生労働大臣に大会決議の実現を要請した。

③「データヘルス計画」の推進

健保連は、効果的なデータヘルス推進のためのコラボヘルスの実践に向けた基礎研修動画を配信し、データヘルス計画担当者を対象としたグループディスカッションによる実務研修を4都府県連合会主催で開催するなど積極的な支援を図った。

④健康経営優良法人認定

令和7年3月10日、日本健康会議が企業・団体を認定する健康経営優良法人に、「大規模法人部門(ホワイト500を含む)」で3400法人、「中小規模法人部門(ブライト500を含む)」で19796法人を認定した。今回は、健保組合も全国で153組合が認定された。健康経営は、データヘルスやコラボヘルスと密接に連携し、予防・健康づくりの推進力となっている。

2.大阪連合会の事業活動概要

令和6年度を通して理事会、各委員会で時宜に応じた活発な論議をはじめ、円滑な事業運営に資するための各種事業を実施した。特に、高齢者医療の負担構造改革・実効ある医療費の適正化強化については、関係各方面に理解と支援を強く要請した。

(1)広報活動(広報委員会関係)

広報誌「かけはし」およびホームページを通して、医療保険制度改革、医療費適正化関係情報、健康づくり情報など、健保組合をめぐる情勢および健保連の考え方や各種情報を掲載するとともに、大阪連合会の総会・理事会・委員会・地区会活動などの主要な事業活動を報告した。

(2)組合業務支援活動(組合業務委員会関係)

会員組合役職員のスキル向上と組合業務の改善・効率化の推進のため、事務長・中堅職員等研修会、組合業務別実務講習会、個人情報保護研修会、後発医薬品等に関する講習会、情報セキュリティ講習会、パソコン研修会、データヘルス研修会を実施した。

(3)医療費適正化対策活動(医療給付委員会関係)

医療費適正化対策を推進するため、求償事務研修会、療養費適正化講習会やレセプト相談・法律相談等の諸事業を実施し、会員組合の財政健全化を支援した。また、支払基金との事務連絡協議会を通じて、審査等における問題点の是正を要請した。

(4)健康開発共同事業推進活動(保健共同事業委員会関係)

会員組合における保健事業の推進のため、生活習慣病の予防対策に加え、がん予防・メンタルヘルス対策等をテーマに研修会を実施した。

また、プール施設・アイススケート施設・運動施設の割引利用券の斡旋、スポーツクラブとの法人契約の締結、各種イベントの後援等の活動を行った。保健師活動では、健保組合における特定保健指導を支援するとともに、保健師連絡協議会の活動を支援した。

(5)総合組合活動(総合組合委員会関係)

総合組合の運営に資するため、特定健診・特定保健指導の受診状況や協会けんぽとの財政状況の比較、健康経営の推進など調査・研究し、有効活用を図った。

令和6年度 大阪連合会収入支出決算概要