令和6年度 第1回 大阪連合会総会

健保連大阪連合会は7月29日、大阪市北区のホテルモントレ大阪で令和6年度第1回総会を開催した。出席組合127組合、委任状提出46組合、合計173組合が参加した。

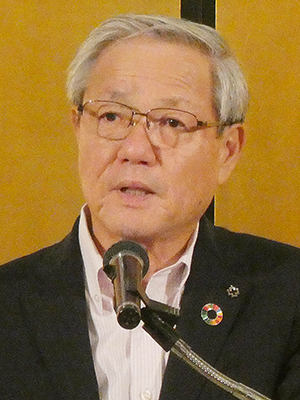

議事に先立ち、久保俊裕会長からあいさつがあった。

久保会長あいさつ要旨

久保俊裕

大阪連合会会長

健保組合の財政は、過重な拠出金負担に加え、これまでにない医療費の伸びにより、6年度健保組合予算早期集計においては約6576億円の赤字を計上するなど、極めて厳しい状況である。

健保連は、5月8日に「令和7年度政府予算概算要求に向けた個別要望事項」をまとめ、厚労省保険局長あてに要望書を提出。過重な拠出金負担に加え、すべての団塊の世代が後期高齢者に移行する7年度は、拠出金の負担増は不可避と指摘し、財政支援・負担軽減措置を強く要望している。

6月には「経済財政運営と改革の基本方針2024」が閣議決定された。プライマリーバランスの黒字化を目標に掲げ、7年度から12年度の方針を示す「経済・財政新生計画」を定めると明記。計画当初の3年間に集中的に改革を講ずるとし、これまでの歳出改革を継続する考えを示した。社会保障分野では、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、関連法案の提出も含め、各種医療保険制度における総合的な検討を進めるとしている。国民が安心できる安全で効率的な医療・介護が実現できるか、現役世代に過度な負担にならないような仕組みとなるか、今後、注視していく必要がある。

また、12月2日からは保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化される。一昨年から健保組合の皆さまには、登録データの確認などにご尽力いただき、心から感謝申し上げる。今後も、医療DXの基盤となるマイナ保険証利用率の向上を図るため、メリットをより多くの人々に対し理解していただくよう周知活動を進めていかなければならない。

健保連として、引き続き、年末に向けた予算編成の時機を視野に入れ、我々の主張をより多くの人に理解していただけるよう、さらに取り組みを進めていくため、どうかご協力をお願いしたい。

続いて、来賓として出席された近畿厚生局の田川努保険課長からあいさつがあった。

田川保険課長あいさつ要旨

田川努

保険課長

皆様方には、日頃から健康保険制度の円滑な事業運営に対し、一方ならぬご尽力を賜り、この場をお借りして厚くお礼申し上げる。

令和5年度収入支出決算見込表によると、管内266組合のうち、経常収支の黒字が119組合(約45%)、赤字が147組合(約55%)。平均保険料率は93.59‰、100‰以上の組合は全体の約30%に相当する80組合という状況である。

6月5日、参議院本会議において「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が可決・成立した。武見厚労大臣は支援金制度について参院内閣委員会にて「全世代の支え合いという従来の社会保険制度の考え方を基盤とし、全世代が幅広く加入する医療保険制度の仕組みを活用して確保するものである。少子化傾向を反転するために必要な子ども・子育て政策の拡充に要する費用によって、国民皆保険が守られるという受益が、そのなかでも確実に確保されてくる」と答弁した。

健康保険証が12月2日に廃止される。厚労省として、省を挙げての取り組みを行っているため、何卒ご協力をお願いしたい。

本年4月より、対象の健保組合に対し実地指導監査を実施している。近畿厚生局のHPに「令和5年度の健保組合への実地指導監査における主な指摘事項」を掲載しているため、今後の組合運営の参考としていただければ幸いである。

また、来賓として健保連本部の佐野雅宏会長代理、米川孝副会長が出席した。

総会では、規約の定めにより久保会長が議長となり、議事録署名者に小野薬品健康保険組合、大阪府石油健康保険組合を指名した後、議案の審議を行った。

議案第1号

学識経験理事選出の同意

(議長をパナソニック健康保険組合《大阪連合会副会長組合》に交替)

議長は、「令和6年4月1日開催の6年度第1回理事会で、会長 久保俊裕氏と専務理事 川隅正尋氏を大阪連合会規約第12条第3項から第5項に規定する学識経験理事として選出したので、本総会において同意を得たい」と発言。出席者全員が異議なく賛意を示し、久保会長、川隅専務理事の学識経験理事選出に同意した。

議案第2号

監事の選任

(議長を久保会長に交替)

監事は、規約第12条第6項の規定により、総会において選任することになっているため、次の3組合を監事に指名し、全員異議なく選任された。

カネカ健康保険組合

タカラスタンダード健康保険組合

髙島屋健康保険組合

議案第3号

顧問委嘱の同意

議長は、次の3氏に特別顧問、および顧問を委嘱したいとし、全員の賛同を得て委嘱した。

特別顧問 岡澤元大氏

特別顧問 小笹定典氏

顧問 置田榮克氏

議案第4号

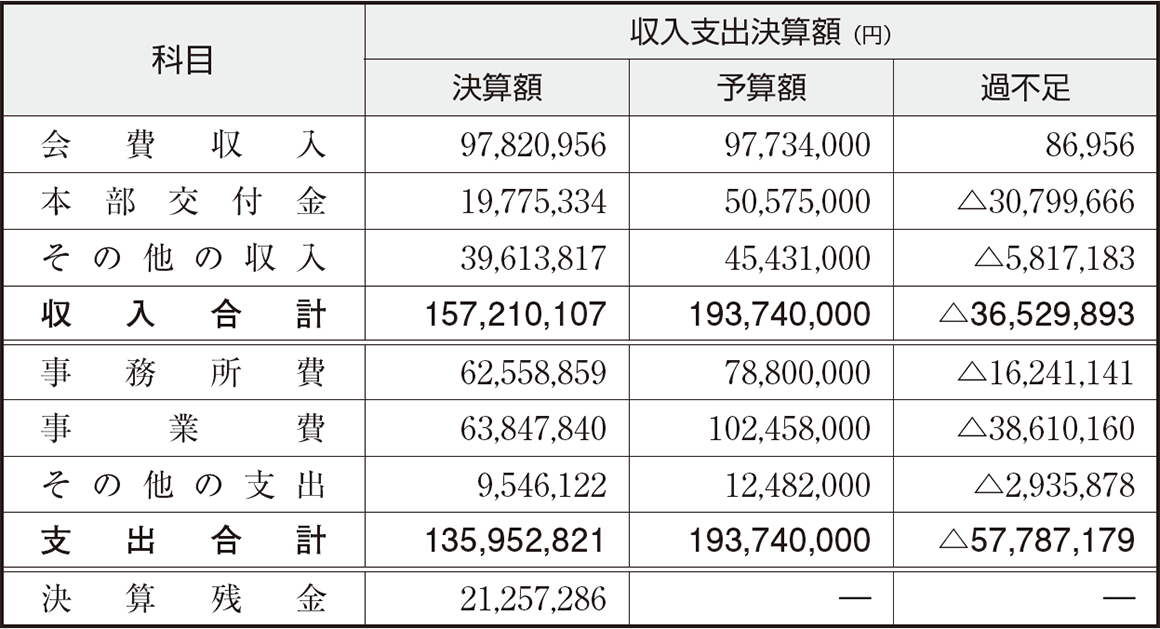

大阪連合会令和5年度事業報告

議案第5号

大阪連合会令和5年度収入支出決算

議案第6号

大阪連合会令和5年度収入支出決算残金処分

以上、議案第4号から議案第6号までの3議案を一括提案し、事務局から各議案を説明。監事組合を代表してタカラスタンダード健康保険組合から監査結果を報告。質疑・異議の有無を確認し、異議なく承認された。

議案第7号

大阪連合会令和5年度被用者保険運営円滑化推進事業報告

議案第8号

大阪連合会令和5年度被用者保険運営円滑化推進事業収入支出決算

以上、議案第7号と議案第8号を一括提案し、事務局から説明。異議なく承認された。

総会終了後には、佐野会長代理による中央情勢報告に加え、社会保険診療報酬支払基金 近畿審査事務センターの飯田美和センター長から「支払基金 近畿審査事務センターにおける各種取組」について説明があった。

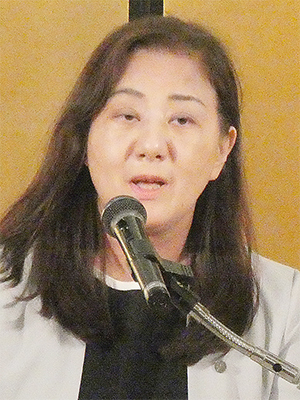

佐野会長代理中央情勢報告要旨

佐野雅宏

健保連会長代理

テーマは4点。

まず1点目は「健保組合の財政状況見通し」。現在集計中ではあるが、令和5年度決算において、収入面は賃上げ効果により当初予算よりは増えている。一方、支出面では、コロナ後の医療費の増加傾向が続いており、収入増を上回った。また、高齢者医療費の拠出金も増加していることがマイナス要因といえる。6年度予算については、6500億円を超える赤字。予算策定段階では見込むことが難しかったであろう賃上げの効果等により、多少の上振れを期待するが、この収入増には健保組合の皆さまが苦渋の決断による保険料率の引き上げも含まれており、楽観できる状況ではない。

2点目は「制度改正、財政支援に向けた取り組み」。少子化対策の強化が叫ばれるなか、先般の通常国会で成立した子ども・子育て法案において、一定程度は我々の要望は受け入れられた。しかし、8年度から支援金負担を求められ、現役世代の負担軽減、高齢者と現役世代の負担のアンバランス見直しのための活動は、より加速しなければならない状況である。8年度の制度改正に向けては、遅くとも来年の骨太の方針2025に向けて、我々が要望する見直し項目を反映させることが必要になることから、現在、厚労省とすでに意見交換を始めているところである。また、高齢者医療制度のあり方の見直しや、高額療養費制度の基準等の見直しについても、検討を重ねる必要がある。

3点目は「健保組合の価値・アピールに向けた取り組み」。政治やマスコミへの対応を考えても、やはり我々の味方を増やすことが大きなポイントとなる。我々の最大の味方にすべきは、何と言っても加入者であり、保険料負担をしていただいている事業主である。これらの方々に健保組合の意義を十分に理解してもらい、最大のサポーターになってもらう必要がある。これまで実施している保健事業はもちろんのこと、少子化対策、女性の健康課題を含めて幅広い分野において保険者機能の充実を図ることが重要である。

最後に4点目は「マイナ保険証の一体化」。正直、この数年間は我々健保組合にとっても、非常に悩まされてきたものである。色々な作業にご協力をいただいていることには、心からお礼を申し上げる。国が進める医療DXの推進に異論はないが、本来、業務やシステムの抜本的な効率化につながることがDXだと思っている。しかし、今回の動きをみると、健保組合から見れば、業務の効率化どころか真逆であると感じている。今年12月に保険証が廃止されるが、そこに向けた明るい姿は見えず、ストレスが溜まっている状態だと思う。政府、医療関係者も相当に努力していることは分かるが、まだまだ利用者である国民にとってのメリットが伝わっていない。国に対しては、もっと強い覚悟を持って進めてほしい。

以上4点を申し上げたが、いずれにしても課題山積の状況であることは間違いない。現在、健保組合の主張をより強く表すための新たな提言の策定を進めている。今年の秋には対外的な発表ができるように準備を進めているため、健保組合の皆さまの思いを少しでもアピールできるような内容にしたいと考えている。

飯田センター長説明要旨

飯田美和

センター長

令和5事業年度事業計画における取り組み状況として、まず、支払基金では、4年10月に電子レセプトの審査事務を全国14の拠点に集約した。全国統一的な業務実施体制へと移行し、複数都道府県のレセプト審査事務を5年1月から限定的に開始した。5年度は「新生支払基金の本格稼働とその基盤充実の年」と位置付け、審査結果の不合理な差異解消とICTを活用した業務の効率化・高度化等改革の効果を関係者に還元することを強く意識して臨んだ。また、データヘルスに関する取り組みについては、その基盤となるオンライン資格確認が原則義務化されることから、保険医療情報等の活用に関する取り組みをさらに強化し、感染症や災害発生時の事業の継続、業務にかかる事故、システム障害等への対応強化などを基本方針として取り組んだ。

6年度は、安定稼働の基盤の整備、審査実績のさらなる向上と再審査事務の抜本的見直しの検討を行う。また、マイナ保険証の利用環境の整備と医療DXの取り組みの抜本的強化に向けた対応が重要となる。医療保険者向け中間サーバーへの正確な資格情報の登録推進などを進めつつ、オンライン資格確認等システムの機能拡充を図り、組織体制の充実やエキスパートの育成を積極的に進めるなど、支払基金として適格な対応を図っていく。

6年度においても、これまでの取り組みを発展させながら継続し、職員の声をしっかり聞き、良いアイデアを取り入れ、原審査の審査実績の更なる向上等を定着させて、近畿ブロックの安定稼働を実現していく。

事業報告の概要

1.健康保険組合をめぐる情勢

(1)医療保険制度等に関する主な動き

令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は特別な対応から通常の対応に移行し、診療報酬上の特例措置も見直された。

同年5月12日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が可決、成立した。同法は、2040年頃に日本の高齢者人口の割合が最も高くなり、生産年齢人口の急減が同時進行すると見込まれる中、持続可能な制度を構築するため、後期高齢者の保険料負担割合の見直しや、出産育児一時金の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みの導入などの改正が行われた。

同年5月16日、健保連は、「令和6年度政府予算概算要求に向けた個別要望事項」をまとめ、厚生労働省保険局長に提出した。健保組合の財政は、団塊世代の後期高齢者への移行や今般の制度改正の影響に伴い、6年度以降さらなる負担増が見込まれ、極めて厳しい状況にあると指摘し、健保組合への財政支援・負担軽減措置を強く求めた。個別要望事項は、

▽高齢者医療のための拠出金負担に対する財政支援措置等

▽ICT化への対応に関する財政支援措置

▽社会情勢の変化等に対する施策に伴う負担軽減措置

―など5項目を要望した。

同年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立した。マイナンバーカードと健康保険証の一体化では、健康保険証を廃止することとし、廃止日は法律の公布から1年6カ月以内の政令で定める日とした。その後、12月22日、健康保険証を令和6年12月2日に廃止する政令を閣議決定した。

同年6月16日、「経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太方針2023)」が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定された。経済・物価動向等を踏まえ、社会保障関係費の伸びを高齢化による増加相当分におさめるという、これまでの歳出改革努力を継続。一方、少子化対策・こども政策の抜本強化にもとづく対策を着実に推進していくため、医療・介護等の不断の改革により保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要と明記した。

同年11月27日、健保連など医療保険者関係6団体は、「令和6年度診療報酬改定に関する要請書」を武見厚生労働大臣へ提出した。賃金・物価の動向を考慮しつつも、高止まりする医療費の自然増により医療保険制度の持続可能性に懸念があることと、限界にある国民負担の状況などを総合的に勘案する必要があると指摘し、患者の負担増や保険料の上昇に直結する安易な診療報酬の引き上げを行う環境にはないと訴えた。しかしながら、12月22日に閣議決定された令和6年度政府予算案において、診療報酬本体改定率はプラス0.88%(薬価等はマイナス1.0%)、介護保険料率はプラス1.59%の改定とされた。

同年12月22日、政府は、「こども未来戦略方針」と、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」を閣議決定した。「こども・子育て支援加速化プラン」を支える財源としては、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築する」とされ、所要の法律改正を次期通常国会に提出予定とした。

また、令和6年度政府予算案における社会保障関係費は、37兆7193億円と昨年度より8506億円の増となり、健保組合関係助成費は、一般会計と復興臨時会計を合わせて1317億円と決定された。令和5年5月に成立した「医療保険制度改革関連法」にもとづく、被用者保険への追加的な財政支援430億円が反映された。

(2)健保組合・健保連関連の主な動き

①健保組合全国大会(10月25日)を開催

東京国際フォーラムで「将来世代が希望を持てる制度へ!医療DXを推進し、改革実現と健保組合のさらなる機能強化を」をテーマに開催した。大会では、

①社会情勢の変化を見据え、全世代で支え合う制度へ、

②医療DXを推進し、国民の健康と安心を確保、

③安全・安心で効果的・効率的な医療提供体制の構築、

④保険者機能の推進による健保組合の価値向上を決議し、宮永健保連会長から濵地厚生労働副大臣に大会決議の実現を要請した。

②健康経営優良法人認定

令和6年3月13日、経済産業省は「健康経営アワード2024」を開催し、健康経営優良法人認定法人等を発表した。「大規模法人部門(ホワイト500を含む)」で2988法人、「中小規模法人部門(ブライト500を含む)」で16733法人が認定された。このうち健保組合からは、149組合(前年度より10組合増)が認定された。企業における健康づくりへの重要性が高まり、保険者と企業の健康づくりへのコラボが推進され、健康に対する意識の向上が期待される。

③「データヘルス計画」の推進

令和6年度から第3期データヘルス計画がスタートすること、また特定健診・特定保健指導が第4期に移行するため、健保連は全国7会場で説明会を開催し、データヘルス計画担当者を対象としたグループディスカッションによる実務研修を5都府県連合会主催で開催するなど積極的な支援を図った。

(3)健保組合の状況

健保組合は、令和5年4月1日現在、1380組合となっている。健保組合数はピーク時より444組合減少しており、財政状況の厳しさを如実に表している。また、令和6年4月1日では1組合減の1379組合であった。

2.大阪連合会の事業活動概要

令和5年度を通して理事会、各委員会で時宜に応じた活発な論議をはじめ、円滑な事業運営に資するための各種事業を実施した。特に、高齢者医療の負担構造改革・実効ある医療費の適正化強化については、関係各方面に理解と支援を強く要請した。

(1)広報活動(広報委員会関係)

広報誌「かけはし」およびホームページを通して、高齢者医療制度改革、医療費適正化関係情報、健康づくり情報など、健保組合をめぐる情勢および健保連の考え方や各種情報を掲載するとともに、大阪連合会の総会・理事会・委員会・地区会活動など、主要な事業の広報活動に努めた。

(2)組合業務支援活動(組合業務委員会関係)

健保組合役職員のスキル向上と連帯感の醸成のため、事務長・中堅職員等研修会、組合業務別実務講習会、個人情報保護研修会、後発医薬品に関する講習会、情報セキュリティ講習会、パソコン研修会、データヘルス研修会を実施した。

(3)医療費適正化対策活動(医療給付委員会関係)

医療費適正化対策に資するため、求償事務研修会、療養費適正化講習会やレセプト相談・法律相談等の諸事業を実施し、会員組合の財政健全化を支援した。また、支払基金との事務連絡協議会を通じて、審査等における問題点の是正を要請した。

(4)健康開発共同事業推進活動(保健共同事業委員会関係)

会員組合における保健事業の推進のため、生活習慣病の予防対策に加え、メンタルヘルス対策等をテーマに研修会を実施した。また、プール施設・アイススケート施設・運動施設の割引利用券の斡旋、スポーツクラブとの法人会員契約の締結、各種イベントの後援等の活動を行った。保健師活動では、健保組合における特定保健指導を支援するとともに、保健師連絡協議会の活動を支援した。

(5)総合組合活動(総合組合委員会関係)

総合組合の運営に資するため、特定健診・特定保健指導の受診状況や協会けんぽとの財政状況の比較、健康経営の推進など調査・研究し、有効活用を図った。

令和5年度 大阪連合会収入支出決算概要