投稿 言わしてんか!聞いてんか!

扶養認定と第三者行為

当健保組合は、被保険者が「ご主人の場合は奥様が医療関係従事者」、「奥様の場合はご主人が自営業者」のパターンが多くみられます。

前者の場合、新型コロナ対応で一時的に収入が増加する被扶養者として取り扱いに悩むことはありません。問題は後者です。

収入減によりお子様の扶養をご主人から奥様(被保険者)へ移したい場合、ご主人が自営業という特殊性(収入の継続性が不透明)が悩みの種になっています。

健保の立場としては、コロナ禍での減収は一時的なものと考え、扶養認定しないのが素直だと思います。しかし、第三者的には、コロナ禍で苦しんでいる者を突き放しているように見えてしまい、難しいところです。

最終的な判断は健保に委ねられています。自営業者の扶養認定は悩ましく、明瞭なガイドラインがあればよいのですが。

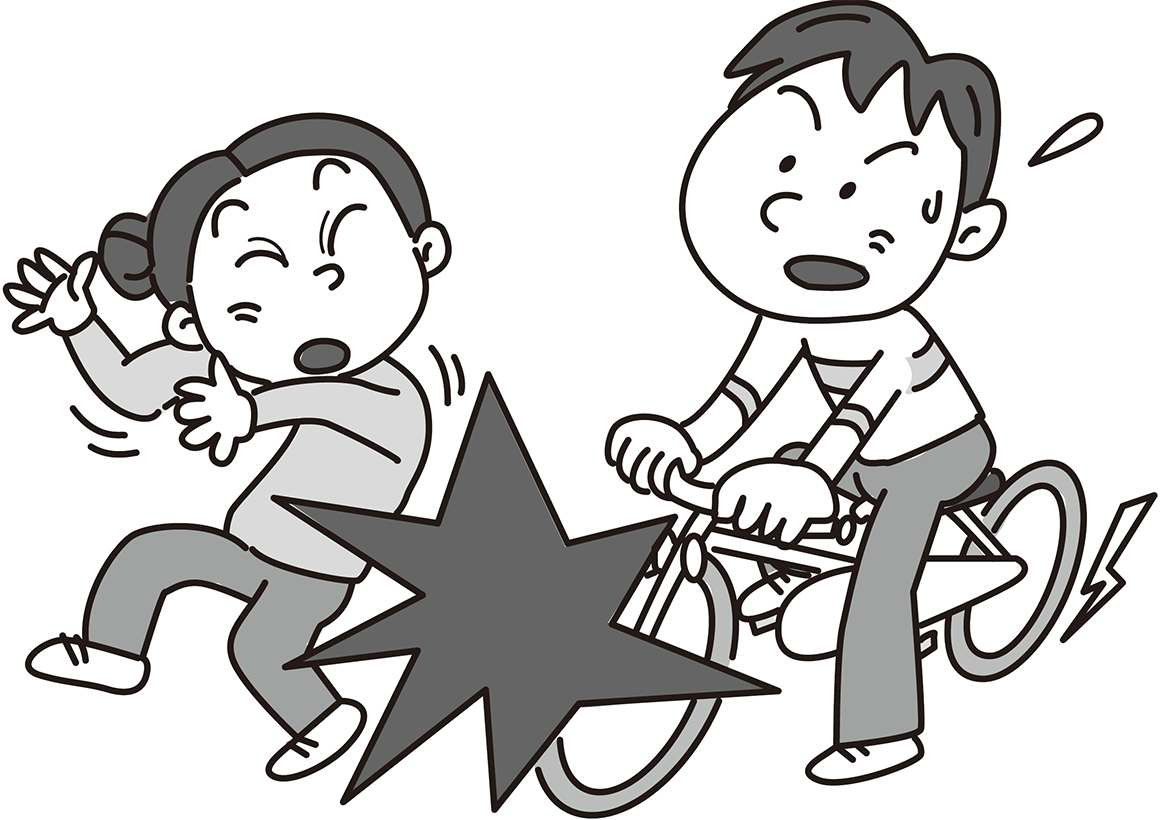

最近増えているのが自転車による第三者行為です。人対自転車、自転車対自転車の事故が増えています。自転車保険を義務化している自治体が増えていますが、自動車保険のような強制力がなく、未加入者が多いのが現実です。

保険会社が不在では時間だけが過ぎて、解決への道が遠くなるばかりです。自転車愛好家の方には、必ず保険加入をと切に願います。

以上、常務理事3年生の呟きです。

(第1地区 E・S)

適応できない頭

コロナ感染症のクラスター発生防止に向けた職場の取り組みとして、当健保では執務室を二部屋にし、職員が半々に分かれて業務を行っています。

働き方や職場環境、生活様式が変化する中、コロナ対応の長期化で職員のコミュニケーション、情報共有が不足しています。また、見えないコロナの恐怖によるストレスが、仕事に影響しているのを少なからず感じます。

しかし、こんな環境下でも業務はさまざまな変化があり、スピードを求められる対応が増えてきています。

そんな時、過去に読んだビジネス書にあった「進化論の一文」が思い出されます。

「我々はさまざまな環境の変化にどのように順応できるのか。どのように適応していくのか」。それが、問われているように感じます。

昭和の時代から社会保険業務に携わっている私には、昨年施行された「押印が不要」となったことは、今までと180度違う取り扱いで、急な押印不要に戸惑いが隠せません。せめて給付金の申請には、医師の証明を受けるのだから、押印が必要と思うのですが…。私だけでしょうか? また、不正受給等問題が増えたら改正されるのでしょうか?

これもまた、変化にまだまだ適応できずにいる私の頭でした。

(第2地区 M・T)

これまでの健診結果のデータ化の日々を振り返って

保健事業における健診情報等の活用促進において、40歳未満の健診結果が保険者へ提供される法的仕組みの見直しがされるなど、データ化の話はいろいろあります。皆様の健保ではいかがでしょうか。

当健保で保健師として保健事業に携わり、5年前より事業所と健保が同じシステムで、5万人超もの全年齢にわたる被保険者の定期健康診断の結果(法定項目、がん検診を含む全121項目)を閲覧できるよう、健診結果のデータ化に注力してまいりました。

今年度になり、システムへの反映期間が安定し、やっとここまで来たと思えるようになりましたが、これまで様々な苦労がありました。健診機関から腹囲測定が未実施にもかかわらず、仮に88cmといれて作成したと連絡があったり(仮と実測の区別がつかない)、白血球が3/μl(単位が違う)であったり、特定健診問診の「はい」と「いいえ」が逆であったり。「なんでー!!」と言っていた日々が懐かしく感じる日が来るなんて、当時の私からは考えられませんでした。

当健保とデータ化の委託先業者との体制作り、健診機関側の体制と現状把握、課題の整理と改善策の実施。規模が大きいため変更のタイミングが難しく、事業所や健診機関にもご迷惑をかけてしまいました。ですが、ようやく基盤作りが終わり、スタートすることができたと思っています。

まだまだ課題は多くあります。健保と事業所と協力してデータを活用したコラボヘルスに活かすことができればと思います。

(第3地区 S・Y)

投稿規定

- 500字以内。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。

- イラスト、写真も歓迎します。

- 原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。

- 原稿は地区会の広報委員へ送ってください。

- 問い合わせは、健保連大阪連合会事務局へ。(06-6131-7715)