被扶養者の条件は?

健康保険では、本人(被保険者)だけでなく、家族も被扶養者として加入できます。ただし、被扶養者になるためには一定の条件を満たすことやそれを証明する書類が必要となります。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることはできません。

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。

また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。

健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

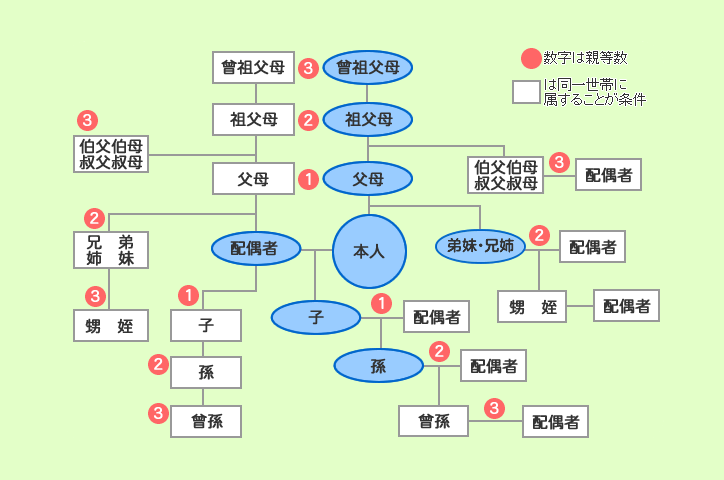

被扶養者の範囲

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、続柄によっては被保険者と同一世帯であることが条件になります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

- 配偶者(内縁を含む)

- 子、孫

- 弟妹、兄姉

- 父母など直系尊属

被保険者と同居(同一世帯)が条件の人

- 上記以外の三親等内の親族

- 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

- 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子

親族表

被扶養者の国内居住要件

被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」があります。

この要件を満たさない場合は原則、被扶養者になれません。ただし、日本国内に住所を有していない場合でも、例外事由に該当すれば、国内居住要件を満たしていると認められます。

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されている)によって判断します。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する蓋然性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断します。

例外として認められる事由と確認書類の例

| 例外として認められる事由 | 確認書類の例 |

|---|---|

①外国において留学をする学生 |

査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |

|

②外国に赴任する被保険者に同行する者

|

査証(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |

|

③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

(観光、保養またはボランティア活動等) |

査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |

④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 |

出生や婚姻等を証明する書類等の写し |

※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

外国籍で日本国内に住所を有していても、日本に滞在する目的が次の特定活動に該当する人は、被扶養者となることができません。

- 「医療滞在ビザ」で来日した外国人患者及びその同伴者

- 「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

※在留資格が「特定活動」である場合は、パスポートに添付されている「指定書」(写)にて活動内容を確認します。

被扶養者の収入等の条件

以下の項目に当てはまることが必要です。

①生計維持関係

主として被保険者の収入により生計を維持していること。

②被扶養者の収入基準

被扶養者の年間収入が下表の基準額未満であることが必要です。

被扶養者の年間収入とは、扶養しはじめた日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

| 被扶養者の年齢※ | 収入基準額 |

|---|---|

| 19歳以上23歳未満(令和7年10月より) | 年収150万円未満 月額125,000円未満/日額4,167円未満 |

| 60歳未満 | 年収130万円未満 月額108,334円未満/日額3,612円未満 |

| 60歳以上または障害年金受給者 | 年収180万円未満 月額150,000円未満/日額5,000円未満 |

※年齢基準日は、19歳以上23歳未満の場合は、その年の12月31日現在です。それ以外の場合は、申請日時点の年齢が適用されます。

同居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

別居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者からの援助による収入額より少ないこと。および被保険者が継続的に仕送りを行い認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。

収入の範囲

以下のような継続的に生じる収入のすべてを含みます。

| 収入の種類 | 内容 |

|---|---|

| 給与収入 |

パート・アルバイト・内職の総収入額 (賞与・各種手当等を含む総収入) |

| 事業収入 | 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入 |

| 不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |

| 利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |

| 年金 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金 遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等 |

| 雇用保険 | 失業給付金 |

| 休業補償 | 傷病手当金、出産手当金、休業(補償)給付 |

年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)

当面の対応として、一時的な収入増で年収見込みが130万円を超える場合でも事業主の証明があれば、被扶養者のまま継続して健康保険に加入することができる場合もあります。

詳しくは 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)をご確認ください。

夫婦共働きの場合(夫婦共同扶養)

- 夫婦がともに健康保険の被保険者であって、子や親などを扶養する場合は、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)の多い方の被扶養者とすることとされています。

- 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、主として生計を維持すると届け出た方の被扶養者となります。

被扶養者にできるかどうかの簡単な確認ができます

届書「扶養状況届(見本)」を記入すると、必要な証明書類の確認ができます。

- 下の「扶養状況届(見本)」を使って、扶養申請をする家族の状況を記入すると申請時に必要な書類の確認ができます。

- 「扶養状況届」の原本は、EDEN-Plus・POSITIVEから扶養申請すると出力されます。

- 必ず家族の方に内容を確認のうえ、書類に記入してください。

- 扶養状況届にある、「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険受給資格者証」の様式見本を下記にてご確認頂けますので、書類ご準備の際にお役立てください。

扶養認定日と認定日前の受診について

-

扶養認定日は、健保組合が書類を確認・承認した日となりますが、扶養事由発生日から5日以内の承認の場合は、「事由発生日」が扶養認定日となります。

ただし、つぎの①②の場合は以下の日が扶養認定日となります。- 「出生による扶養申請」の場合は、「お子様の生年月日」が扶養認定日。

- 「出生以外の事由による扶養申請」の場合は、「扶養事由発生日」から1ヵ月以内の申請に限り、「扶養事由発生日」が被扶養者認定日。

- 扶養認定日の前に受診された医療費は、ダイキン工業健康保険組合では負担できません。